मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु:खदा: |

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत || 14||

मात्रा-स्पर्श:-इन्द्रिय का विषयों के साथ संपर्क; तु–वास्तव में; कौन्तेय-कुन्तीपुत्र, अर्जुन; शीत-जाड़ा; उष्ण-ग्रीष्म; सुख-सुख, दुःख-दुख; दाः-देने वाले; आगम-आना; अपायिनः-जाना; अनित्या:-क्षणिक; तान्–उनको; तितिक्षस्व-सहन करना; भारत-हे भरतवंशी।

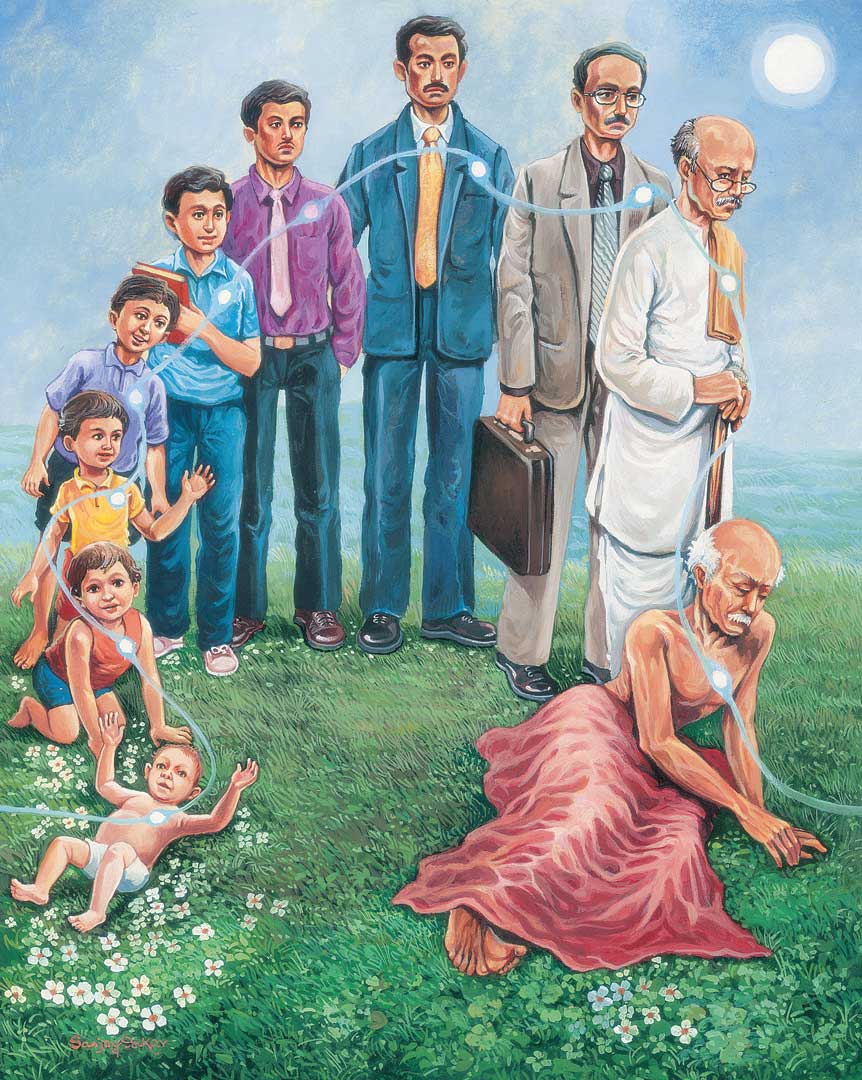

BG 2.14: हे कुन्तीपुत्र! इन्द्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने-जाने के समान हैं। हे भरतवंशी! मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

मानव शरीर में पांच प्रकार की-देखने, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और शब्द ग्रहणकी इन्द्रियाँ होती हैं और इनके विषयों के साथ संपर्क से हमें सुख और दुःख की अनुभूति होती है। इनमें से कोई भी अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। यह ऋतुओं के परिवर्तन के समान है। यद्यपि शीतल जल ग्रीष्मकाल में अच्छा लगता है जबकि शीतकाल में हमारी शीतल जल ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार इन्द्रियों द्वारा सुख और दुःख की अनुभूति क्षणिक होती है। यदि हम स्वयं इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं तब हम पेण्डुलम की भांति एक ओर से दूसरी ओर झूलते रहते हैं। एक विवेकी मनुष्य को सुख और दुःख दोनों परिस्थितियों में विचलित हुए बिना इनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान की प्रारंम्भिक पद्धति 'विपासना पद्धति' इन्द्रिय बोध को सहन करने के सिद्धान्त पर आधारित है। इसके अभ्यास से इच्छाओं का दमन करने में सहायता मिलती है जिसका उल्लेख चार आर्य सत्यों के रूप मे किया गया है-दुःख के कारण, दुःख के कारण का निवारण और अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग ये सभी दुःखों के कारण हैं। इसमे कोई आश्चर्य नहीं है कि बौद्ध दर्शन गहन वैदिक दर्शन का उपवर्ग है।